ツメクサ

ナデシコ科雑草

学名

Sagina japonica Ohwi

説明

東アジア原産の一年(越年)生雑草で日本全土に分布しています。茎は根元で分枝し、地表を四方に広がって株を形成します。ツメクサの名は葉の形状が先の尖った線形で、鳥の爪に似ていることに由来します。

区分

一年生(越年生)ナデシコ科

主な発生場所

やや湿った土壌を好みますが乾燥にも耐え、日当たりの良い場所から日陰まで適応します。

また、刈り込み条件や踏圧にも耐性を示すことから、ラフやフェアウェイに加えてグリーンやティでも生育が可能です。土壌の種類を選びません。

ツメクサの葉部

低刈り条件下のツメクサ

特徴

ツメクサは根元から分枝した茎が地表を平伏して広がり、株を形成するため、極端な低刈り条件で管理を行っても防除は困難になります。また成植物は茎葉からの薬剤の吸収量が少なくなるため、茎葉処理効果を主とする除草剤では十分な除草効果が得られないことがあります。

生態

種子により繁殖し、関東以南の温かい地方では厳冬期以外は絶えず生育することが可能です。

早春から秋期まで、発生の期間は長いですが、秋の発生が最も多くなります。

特にゴルフ場で問題になるツメクサは、秋期に発芽して越冬し春に急激に大きくなるものです。

4-6月頃に茎や葉腋から花柄を伸ばし、その先に直径4mmほどの白色の小さな花をつけますが、一般に前年の秋に発生した個体は、春に発生した個体より大きく、たくさん枝分かれした株を形成しています。

発生初期のツメクサ

越冬時のツメクサ

ツメクサ花序

発生環境

ツメクサの種子は光があたる条件や空気に触れる条件で発芽しやすくなるため、発芽深度は土壌表面から2.0cmまでが多くなります。土壌中での種子の寿命は比較的短く、2年以上が経過すると発芽率が低下、15-20℃で発生が多くなります。種子の伝播はおもに風、雨、動物、人間によるとされています。

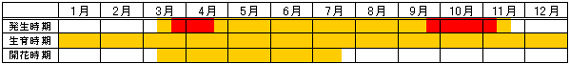

発生消長

発生時期の表記について

■ :多発生 ■ :発生

地域や生育環境によっては発生時期、開花時期などが異なることがあります。

シンジェンタからのおすすめ防除法

- コース内だけでなく、ラフやコース周辺地の雑草を放置すると結実して有力な伝播源となるためコース周りも可能な限り管理を行ないます。

- 防除の基本は発芽前土壌処理剤で対応することです。ツメクサは根が浅いことから、秋と早春に発芽前土壌処理剤を散布することが有効です。

- 生育期のツメクサに対しては茎葉処理剤の効果が劣る傾向ですので、なるべく幼植物の時に茎葉処理剤で防除します。