アキメヒシバ/メヒシバ

イネ科雑草

学名

Digitaria violascens Link / Digitaria ciliaris Koeler.

説明

イネ科の代表的な一年生雑草で、広線形でやわらかく扁平、先の尖った葉を持ち、多数の分げつを形成して刈り込みのない条件では高さ30-90cmほどの株に成長します。ゴルフ場だけでなく農耕地、非農耕地も含めて最も煩雑な雑草の1つです。

区分

一年生イネ科

主な発生場所

日当たりの良い所であればあらゆる土壌で良く生育することからベントグラス、ペレニアルライグラス、バミューダグラス、ケンタッキーブルーグラス、日本芝など多くの芝草中に発生します。また、耐乾性、耐湿性、耐陰性に優れており、肥沃な場所では多数の種子を生産します。

特徴

成長点が茎葉基部の下の低い所にあるため刈り込みにも強く容易に再生します。フェアウェイ、ラフだけでなくグリーン、ティーにおいても生育が可能です。

また、発芽がだらだらと長期間続きますが、発芽から結実までに必要な日数が、春先に発生した個体で3-4ヵ月であるのに対して、夏に遅れて発生した個体では約1ヶ月と短く、発生時期が遅いほど短期間で種子を形成する性質を持ちます。なお、種子生産量および種子の稔実程度は生育期間に応じて低下します。

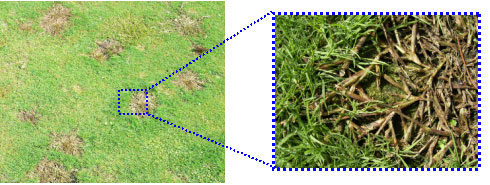

メヒシバやアキメヒシバは株下にアレロパシー(他感作用)をもつ植物と報告されています。そのため芝地中に発生したメヒシバやアキメヒシバが芝草の生育を阻害して優占化することがあります。特に、写真のようにアキメヒシバはベントグラスに強い影響を及ぼすようです。

生態

- メヒシバは本葉が4-5葉期になると分げつを開始します。その後、節部から発根して匍匐型の生育となり、大きな株を形成します。根は大部分が土壌表層に分布しますが、一部は40cm以上の深度まで伸長します。

- 生育速度は温度に大きく左右され、平均気温が22-23℃の条件では発芽後約10日で4葉期まで到達しますが、15-16℃の条件では25日以上必要になります。

- 7-9月に小穂を多数つけます。開花後は4-10日で発芽可能な種子が出来て、16日でほとんどの種子が発芽可能になります。

発生環境

種子には休眠性があり、脱落直後の種子はその年にはほとんど発芽しません。その後冬期の低温条件下で休眠覚醒して、翌春以降に発生します。

種子は適当な温度、湿度、酸素および光を得ると発芽します。そのため芝生の密度が高い場合には問題はありませんが、栄養不良や病虫害により裸地化した部分や芝生の密度が低くなった部分では光が種子に届きやすくなるので発芽し易くなり、優占化のきっかけとなります。また、発芽率は土壌水分含量が高まるほど増大しますが、湛水条件下(低酸素条件下)では低下します。発生深度は0-2cmが多く(最大6cm程度)、発芽可能温度は13-45℃ですが、30-35℃で旺盛になります。

メヒシバは土壌中への埋土条件における種子の寿命が2-3年と比較的短いため、きっちりとした防除を数年間続けることでその発生量は著しく減少します。

発生消長

メヒシバ

発生時期の表記について

■ :多発生 ■ :発生

温暖な地域では発生時期、開花時期ともに早く、また長くなる傾向があります。

シンジェンタからのおすすめ防除法

- 地上部を刈り取っても残った株から出穂して10日あまりで結実し、翌シーズンの発生源となることもあります。場合によっては株を抜き取るなどの管理が必要です。

- 適切な施肥や管理作業を行い、密度の高い芝地をつくることによって、サッチ層および土壌表層を日陰条件(光を届かないようにする)にして、メヒシバの発芽と幼植物の生育を抑制させます。

- 潅水を頻繁に行なうことはメヒシバの発芽を促進するため、潅水回数を少なくして1回の水量を多くすることで発芽を抑えます。

- メヒシバは、目土による種子の持ち込みが多いため、焼き砂などを使用します。

- コース内だけでなく、ラフやコース周辺地の雑草を放置すると結実して有力な伝播源となります。そのためコース周りも可能な限り管理を行ないます。

- メヒシバの発生は春から夏にかけてだらだらと続きますが、最盛期は4-6月に集中するので発生前に土壌処理剤を散布して抑えます。

- 発生が長期間にわたるためメヒシバ多発地帯では持続性の長い除草剤を用います。

最近の話題

梅雨明け後に急激にメヒシバが目立つことがありませんか?

それはアキメヒシバかもしれません。

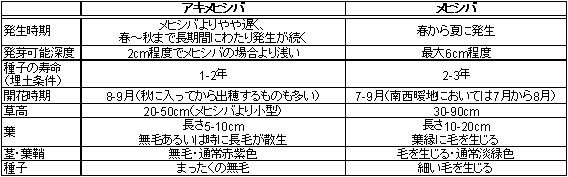

アキメヒシバ(Digitaria violascens Link)はメヒシバに似た形状を持つ類似種で、発生時期がやや遅く、晩秋(11月頃)まで生育します。その形状はメヒシバと比較して一回り小さく、茎、葉鞘がいずれも無毛で赤紫色を帯びるなどの特徴を持つことから識別が可能です。メヒシバとの相違点は以下の表と図に示した通りです。

アキメヒシバとメヒシバの相違点

発生時期や性質、形状は生育環境により変化したり、ばらついたりすることがあります。

アキメヒシバとメヒシバの発生消長の比較

アキメヒシバ

メヒシバ

発生時期の表記について

■ :多発生 ■ :発生

温暖な地域では発生時期、開花時期ともに早く、また長くなる傾向があります。

メヒシバ種子は表面に細い毛があり、ベタついているため、作業機械やプレイヤーの靴底などへの付着や目土資材などへの混入により伝播しやすいのに対して、アキメヒシバ種子は小さく、表面が無毛のため伝播能力はメヒシバよりも劣る傾向です。しかし、発生個体集団に様々な生態型があるため、メヒシバより形態的変異が大きいと報告されています。

基本的な防除方法はメヒシバと同じです。しかし、アキメヒシバの発生時期はだらだらと長期間続くため、発芽前土壌処理剤の春1回散布で対応でき難い場合があります。発生が多く認められる場所では薬量を分割して処理するスプリット散布を実施するか、薬量をやや多めに設定して処理する方法が有効です。