ウラジロチチコグサ

キク科雑草

学名

Gnaphalium spicatum Lam.

説明

南アメリカ原産のキク科雑草で、通常は一年生(越年生)ですが、春に開花しなかった個体が翌春まで生育する二年生の生態を示すこともあります。へら形の葉は、表面は光沢のある緑色をしていますが、裏面には白毛が密生しているために白く見えることからその名があります。

区分

可変二年生キク科

[通常は一年生(越年生)であるが、二年生となる個体もある]

主な発生場所

比較的日当たりの悪い場所を好みますが日当たりの良い場所でも旺盛な生育を示します。コースではフェアウェイやラフに発生しやすいです。土壌の種類は選びません。

特徴

ウラジロチチコグサは基部から発生した葉が地面に張り付くように密生して広がり、踏みつけや刈り込みに対して耐性が強いこと、またALS阻害型除草剤(スルホニルウレア系)やホルモン型除草剤などに対しての感受性が低いことから、近年芝地において増加傾向にあります。

生態

種子により繁殖します。夏の後半から秋にかけて発生した個体はロゼットの形で越冬し、翌年の6-8月頃に根元から高さ10-30cmほどの茎を数本伸ばし、その上部に直径4mmほどの茶褐色(または紫褐色)の頭状花を多数つけます。なお、生育環境や生育状況により開花できなかった個体はそのシーズンには花をつけず、翌春まで栄養生殖を続けた後に開花します(その年の秋に開花することもある)。種子にはタンポポのような冠毛(綿毛)があり、主に風により伝播します。

発生消長

発生時期の表記について

■ :多発生 ■ :発生

なお、地域や生育環境によっては発生時期、開花時期などが異なることがあります。

シンジェンタからのおすすめ防除法

- コース内だけでなく、ラフやコース周辺地の雑草を放置すると結実して有力な伝播源となるため、コース周りも可能な限り管理を行ないます。

- 発生場所では刈り込みを丁寧に実施するとともに、開花期である6-8月頃に伸びる花茎の刈り込みをきっちり行なうことで種子の形成を抑え、種子由来の新しい個体の発生を抑えます。

- 芝密度の低くなった場所に入り込みやすいため、芝の密度を高く保ちます。

- アルテミストは、晩秋の日本芝生育休止期の処理で、効果を発揮します。

雑草コラム

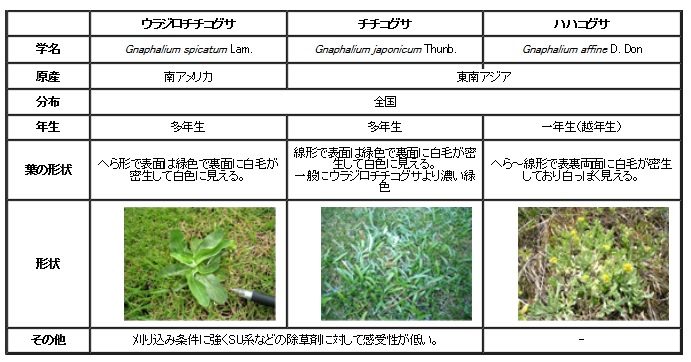

芝地に発生しやすいウラジロチチコグサの類似種としては、チチコグサやハハコグサが挙げられます。ハハコグサは刈り込みに弱いことから比較的防除は容易ですが、チチコグサは刈り込みに強いことに加えて多年生であることやALS阻害型除草剤(スルホニルウレア系)やホルモン型除草剤などに対してウラジロチチコグサ以上に感受性が低いことから一度繁殖してしまうと根絶するのが難しい厄介な雑草です。